Культура • 30 сентября, 2025

Вначале были пряности…

Стефан Цвейг недаром упомянул пряности в контексте начала своей истории «Подвиг Магеллана» – в этих словах есть доля истины. Привычные нам сегодня специи когда-то ценились дороже золота, и это вовсе не фигура речи – мешком перца можно было расплатиться за товар с тем же успехом, что и мешком золота. За этими ароматами шли караваны, правители и алхимики, а сегодня они живут в баночках на наших кухнях.

Великий шёлковый путь – не просто караванная дорога длиной более 10 тысяч километров, соединявшая Восток и Запад. Он стал артерией, по которой текли не только товары, но и идеи, технологии, культура и дипломатия. Своё название путь получил благодаря одному из главных сокровищ того времени – шёлку, однако не меньшей ценностью обладали и другие товары, среди которых особое место занимали специи. Само это слово происходит от латинского species– «особый товар», что подчёркивало исключительную ценность этого продукта.

Помимо сухопутных караванов, специи перевозили и по масштабной морской сети – от берегов Японии до Европы, покрывая свыше 15 000 километров. Иногда путь пролегал через Аравийскую пустыню: караваны преодолевали более 1800 километров, неся на себе ароматы дальних стран.

Путь пряностей был не только долгим и опасным, но и окутан легендами – зачастую намеренно, чтобы повысить цену и без того дорогого товара. Так, греческий историк Геродот описывал добычу корицы и её твёрдой разновидности, кассии, как подвиг, достойный эпоса. По его словам, корицу охраняли свирепые птицы, строящие гнёзда на недосягаемых скалах. Собиратели заманивали их мясом: когда птицы уносили добычу, гнёзда падали под её тяжестью, и специю можно было собрать с земли.

Когда специи двигали миром

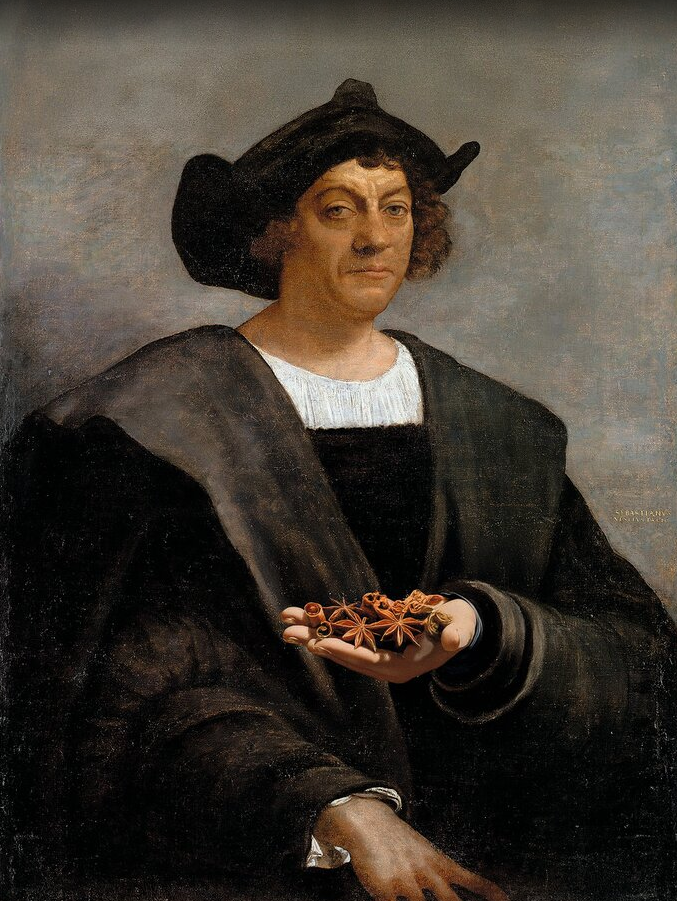

Один из самых известных мореплавателей в истории – Христофор Колумб – писал: «Я делаю всё возможное, чтобы попасть туда, где удастся найти золото и пряности». Эти сокровища действительно искали в самых разных уголках мира, и благодаря им развивались города, возникали торговые союзы и перекраивались границы.

Уже с 2000 года до н.э. такие специи, как корица со Шри-Ланки и кассия из Китая, доставлялись по Шёлковому пути далеко на запад – до Аравийского полуострова и Иранского нагорья. Ещё одной из древнейших торговых точек стала территория современного Омана: в IV веке до н. э. на юге страны появился укреплённый морской порт Сумхурам, откуда купцы добирались до Хадрамаута, Индии и Восточного Средиземноморья.

Упоминания специй встречаются и в библейских текстах: в плодородной Иорданской долине произрастали тимьян, мята, розмарин, орегано, шалфей и щавель. Территория современного Израиля испокон веков играла роль важного узла на пересечении торговых маршрутов Шёлкового пути. Особенно значимым был юг страны: в пустыне Негев археологи обнаружили следы древних поселений, процветавших благодаря торговле благовониями. Из этих мест везли ладан и мирру – ароматные смолы, ценившиеся на вес золота – в Южную Аравию и к берегам Средиземного моря. Во времена царя Соломона знаменитая «дорога специй» пролегала именно здесь, проходя через порт Эцион-Гавер, известный нам сегодня как Эйлат.

Значение торговли специями для региона было столь велико, что в Египте не раз предпринимались попытки проложить водный путь между Красным и Средиземным морями. Этой грандиозной задачей в разное время занимались царица Хатшепсут, фараоны Сенусерт III и Нехо I, а также персидский царь Дарий I. Это сложное гидротехническое сооружение впоследствии назовут Каналом фараонов и в будущем он послужит прототипом для важнейшего судоходного канала, изменившего ход мировой торговли – Суэцкого.

К I веку до н.э. ещё одним важнейшим узлом в торговле специями стала Александрия – крупнейший порт своего времени. Именно в этот период моряки освоили силу муссонных ветров, что позволило судоходству выйти на новый уровень: теперь корабли доставляли пряности из Индии не только по суше, но и по морю.

Со временем контроль над маршрутами поставки специй перешёл к государствам Ближнего Востока, что побудило европейцев искать обходные пути, и именно этот стремительный поиск новых торговых дорог стал одним из главных двигателей эпохи Великих географических открытий.

Шёлковый путь проходил и через земли современной Грузии. За влияние в этом стратегическом регионе на протяжении веков боролись две могущественные державы – Византия и Персия. В VI веке Сванетия и Лазика находились под контролем Византии, тогда как Иберия перешла к персам. Купцы, идущие с востока и запада, преодолевали бурные горные реки и суровые перевалы Кавказа. Перекрёстком этих торговых маршрутов был древний город Фазис – столица легендарной Колхиды и один из важнейших узлов торговли на этом участке пути.

От царских даров до защиты от чумы

Специи в дар царям – не преувеличение. И не только царям: шедшие с Востока за путеводной звездой волхвы принесли в дар новорождённому Иисусу не золото, а ладан и мирру. Эти благовония почитались ещё задолго до христианства: в иудаизме их использовали в ритуалах жертвоприношений и обрядах помазания.

С развитием торговых путей специи стали не только предметом обмена, но и мостом между культурами. Вместе с ними передавались знания, практики, верования. Во многих традициях пряности приобрели сакральное значение. Так, в индуизме кардамон считался священным растением: в храмах его приносили в подношение богам и употребляли для обретения ясности ума и внутренней гармонии. Шалфей у коренных народов Америки использовали для окуривания жилищ – считалось, что его дым очищает пространство от злых духов. А перечная мята, известная множеству культур, помогала успокоить ум и снять тревогу. Наряду с ладаном специи сжигали во время религиозных церемоний – считалось, что их аромат помогает молитвам быстрее достичь небес.

Однако ценность пряностей измерялась не только духовными категориями. Во время осады Рима в 410 году предводитель вестготов Аларих потребовал за отступление плату, включавшую не только 5000 фунтов серебра, но и 3000 фунтов чёрного перца. Перца понадобилось меньше – он стоил дороже металла.

В тёмные времена эпидемий вера в целительную силу пряностей только усиливалась. Когда Европу накрыла чума, шафран стал стоить дороже золота: в нём видели средство, столь же загадочное, сколь и желанное, ведь оно способно было защитить от болезни.

В Средневековье шафрану приписывали мистические свойства. Его считали не просто лекарством, а ключом к бессмертию: алхимики использовали специю в попытках создать легендарный эликсир вечной жизни. Вызывающий ассоциации с очищением, светом и жизненной энергией, шафран казался идеальным ингредиентом для снадобья, способного обмануть смерть.

Не менее популярным был и другой вид эликсира – любовный. Пряности, веками окружённые ароматом тайны, использовались для создания приворотных смесей. Считалось, что их сила способна разжечь чувства, укрепить привязанность или даже пленить сердце возлюбленного.

Один из таких рецептов выглядел примерно так: - 1 часть лепестков дамасской розы; - ½ части корицы; - ½ части мускатного ореха; - ¼ части гвоздики; - ¼ части имбиря; - щепотка шафрана; - 1 чайная ложка мёда. Считалось, что каждый из этих компонентов вносит свою ноту в магический аккорд чувств: роза символизировала любовь, корица – тепло, шафран – силу, мёд – сладость и привязанность. Всё вместе это должно было создать зелье, которое нельзя забыть ни сердцем, ни душой. Примечание редакции: приведённый рецепт носит исключительно историко-культурный характер. Официально воздействие на чувства возлюбленного мы рекомендуем осуществлять исключительно с помощью искренности, уважения и умения слушать друг друга. Где пряность, там и статус С появлением в Европе пряности не просто разнообразили блюда – они изменили само отношение к еде. До того, как специи стали доступны, стол был довольно скудным: пища зависела от времени года, рецепты – от простейших сочетаний, а вкусы редко выходили за пределы привычной солёности. Еда была скорее необходимостью, чем удовольствием. Однако во времена Римской империи пряности уже ценили высоко и использовали с размахом. Римляне питали страсть не только к кулинарии, но и к роскошным застольям. Согласно популярному мифу, чтобы продлить пир, они щекотали себе горло павлиньим пером, опустошая желудок и вновь садясь за стол. Распространение этой легенде в IV веке дал писатель Макробий в своих «Сатурналиях». И хотя павлиньи перья, скорее всего, являлись вымыслом, любовь римлян к многократным трапезам бесспорна. После падения Римской империи специи будто исчезли с европейского горизонта. Торговые пути прервались, карты затерялись, и путешествия стали редкостью. На несколько столетий еда вновь упростилась: в раннем Средневековье даже богатые питались лишь немногим лучше крестьян, разве что могли позволить себе больше мяса. Cоль оставалась доступной, поэтому продукты щедро засаливали – как для вкуса, так и для длительного хранения, как, например, в случае с мясом. И лишь с восстановлением маршрутов и возвращением торговли специи вновь заняли почётное место на столах как символ достатка и статуса. На пирах их не жалели: изысканность блюда измерялась не ингредиентами, а количеством пряностей: простой куриный суп мог содержать миндаль, гвоздику, корицу, перец, листья нарда, галангал, шафран и сахар – всё сразу. С этого времени специи уже никогда не покидали европейский континент. Более того, государства стремились контролировать их источники: создавались торговые кампании, захватывались колонии, велись войны. Так аромат корицы и вкус перца стали неотъемлемой частью не только кухни, но и мировой политики.